Mardi matin, j’assistais à la soutenance de thèse de Çiğdem Yönder. Sa recherche intitulée Matters of knowledge in co-design : The case of « My Architect & I » porte sur la co-conception en architecture. Elle montrait avec une clarté et un plaisir communicatif, que les processus de co-conception peuvent avoir un effet durable sur les participants.

En écoutant sa présentation et les questions du jury, une réflexion me venait à l’esprit : qu’est-ce qui bloque pour que ces pratiques se développent ?

Personnellement, je pratique la co-conception et je l’enseigne à différents publics. Chaque fois, je fais en sorte de les mettre dans l’action : je leur demande d’animer eux-mêmes des ateliers. Et lors de ces exercices, j’ai pu remarquer des attitudes très différentes :

Les étudiant.es du Master Design Innovation et Société se lancent sans réticences : ils et elles savent que c’est essentiel pour exercer ce métier.

Des fonctionnaires et agents de services publics s’attendaient à ce qu’on leur donne des outils théoriques plutôt que de les exercer à la facilitation. Mais ils s’y sont mis avec dynamisme, et après quelques ajustements cela fonctionnait très bien.

Un groupe de personnes en formation « Innovation » s’inquiétait d’en être capable avant de commencer, puis ils se sont lancés et ont mené le groupe avec succès, ce qui n’a finalement étonné qu’eux-mêmes.

Là où j’ai parfois rencontré un peu de difficultés, c’est avec des étudiants en design industriel et en architecture d’intérieur. Non qu’ils soient moins capables que d’autres – certains se sont même révélés très doués – mais ce n’était clairement pas l’idée qu’ils se faisaient de leur futur métier.

J’ai parfois l’impression que le vedettariat qui s’est développé dans ces professions a contribué à y attirer certains étudiants dont le but est uniquement de s’exprimer sans contraintes, de concevoir des produits et des environnements tels qu’ils les rêvent, pour si possible de devenir connus.

Or ce ne sont pas des métiers d’artistes. Même si la qualité et l’attrait des formes est importante, et si la créativité une composante essentielle, l’’usage est un élément majeur. Et quel que soit le niveau d’empathie que nous pouvons développer pour nous mettre à la place des usagers, il serait dommage de se priver de solutions nouvelles que peuvent proposer les intéressés eux-mêmes.

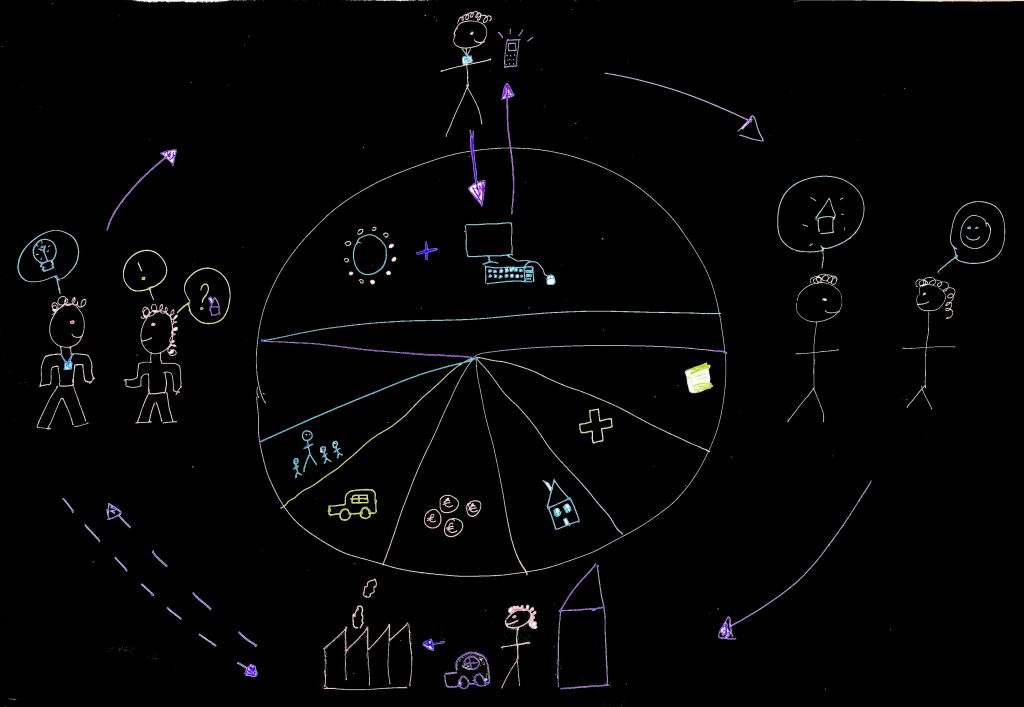

Dans le domaine des services – celui qui m’occupe en général – c’est encore plus riche, puisqu’en plus des usagers, il nous est possible de travailler AVEC CEUX QUI VONT PRESTER LE SERVICE, plutôt que simplement pour eux. Et cela change tout.

On entre alors dans une nouvelle dimension, qui s’appuie sur leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences qui sont souvent bien plus riches que ce qu’on attend d’exécutants. Quand leur travail prend du sens, les personnes révèlent des valeurs inattendues, et une capacité à gérer leur travail de façon autonome qui le rend bien plus efficace. Cerise sur la gâteau : bien souvent le changement n’est plus un problème.